| 拓荒岁月:中国自然资源科考从这里出发 |

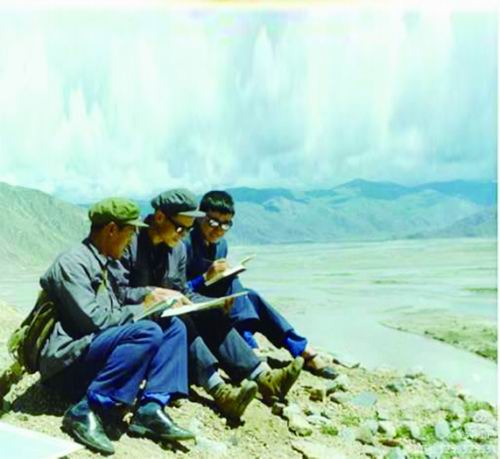

1979年,郭长福、孙鸿烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅鲁藏布江中游宽谷区开展土地资源考察。

1979年,郭长福、孙鸿烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅鲁藏布江中游宽谷区开展土地资源考察。

1975年,研究人员在珠穆朗玛峰登山科考。

1990年,在可可西里无人区考察时车陷在路上,考察队队员们一起推、拉车辆。

2002年,西藏昌都地区可持续发展咨询考察期间,队员们在外野餐。

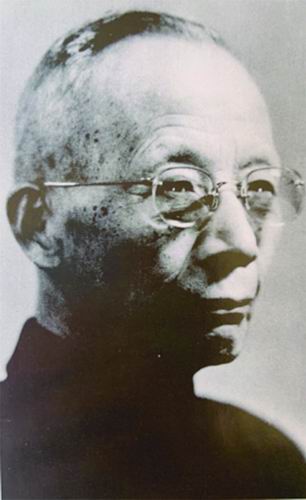

中国综合考察事业奠基人竺可桢。

2012年,成升魁(后排左四)与考察队员在海拔5500米的澜沧江源头第一乡莫云乡考察。

2020年,封志明(后排右五)与第二次青藏高原综合科学考察队队员在玛旁雍错。地理资源所供图

■本报记者冯丽妃

1950年9月5日,在中国科学院一间办公室内,气象学家、地理学家竺可桢望着窗外,陷入了沉思。已经花甲之年的竺可桢心中盘桓着一个问题:我国幅员辽阔,地理工作极其重要,应该如何迎接祖国经济文化建设的高潮呢?

彼时,新中国百废待兴,西方国家对我国实行经济封锁,要把中国建设成富强的国家,必须谋求自给自足的办法。

如何自给自足?时任中国科学院副院长竺可桢认为,必须合理配置资源。这意味着要通过彻底普查摸清全国地形、气候、土地、水利、矿藏、动植物、人口等自然资源“家底”,据此设计出一个比较合理的发展方案。

竺可桢想,面对这个极重要且极复杂的问题,中国科学院作为全国科学研究中心,有责任挑起这副重担。

从那时起,中国科学院建议并主动承担起祖国自然资源科学考察的重任,组织实施全国自然资源综合考察工作。一代代科考人翻山越岭、跨江渡河,“梳理”祖国山河大地,让祖国建设“有本可依”。

1拓荒前行

1949年,新中国成立后,自然资源考察迫在眉睫。

彼时,我国每年人均粮食仅209公斤。哪些土地可以开垦?有多少矿产资源可以开发?橡胶等特种资源如何自给自足?一切都需要调查研究。

同时,我国幅员辽阔,人民群众对地理和资源情况,特别是边疆地区情况的了解十分有限,亟待通过科学考察填补空白。例如,珠穆朗玛峰是世界最高峰,但彼时我国出版的地图都不知其名,盲从外国称之为埃佛勒斯峰;我国大陆海岸线南北延伸长达18400余公里,但日常所用有关图册都以英国和日本的测图为蓝本;黑龙江上游和西藏等许多边区未经实地勘察,在地理资源图上还是空白点。

1951年,受中央文化教育委员会委托,中国科学院组建了由地质研究所(中国科学院地质与地球物理研究所前身之一)地质学家李璞任队长的西藏科考队。科考队50多位研究人员携带气压表、罗盘等简陋装备,跟随西藏工作队拓荒前行。他们用近3年时间完成了东起金沙江、西抵珠穆朗玛、南至雅鲁藏布江以南、北至藏北高原伦坡拉盆地的考察,编制了沿途1:50万路线地质图和重点矿区图,收集了土壤、气象、农业、语言、历史等科学资料。

“这是中国人获得的第一批比较系统的西藏科学资料。”中国科学院院士、中国科学院地理科学与资源研究所(以下简称地理资源所)研究员孙鸿烈说。

这次考察点燃了星星之火,迈出了中国综合科学考察的第一步。

紧接着,1952年到1955年,中国科学院会同相关部门,针对云南以及华南等区域的橡胶资源、黄河中游水土保持状况等组织了专题性科学考察。

随着综合考察的脚步向前迈进,1955年6月,时任中国科学院院长郭沫若在中国科学院学部成立大会的报告中,提出在院内设置一个“综合考察工作委员会”,以适应全院日益繁重的综合考察任务。该提议同年年底获国务院批准。

1956年1月1日,中国科学院综合科学考察工作委员会(以下简称综考会,1999年与中国科学院地理研究所合并为地理资源所)应运而生,由竺可桢兼任主任。

这一年,中国大规模经济建设序幕拉开。第一份中国科技发展蓝图《1956—1967年科学技术发展远景规划》编制完成,吹响了“向科学进军”的号角,其中明确了自然资源综合科学考察的各项任务,使我国自然资源综合考察从零星分散走向整体统一。

2南征北战

随着中国综合考察渐入佳境,综考会作为我国自然资源考察的“领头羊”,肩负起组织协调跨地区、跨部门、跨学科的大规模综合考察重任。

在竺可桢的带领下,从1956年到1960年,综考会先后组织黑龙江、新疆、西藏、华北和西北、长江与黄河、甘肃和青海、内蒙古和宁夏等11个综合科学考察队南征北战,让综合科学考察在中国大地上空前广泛地展开。

这些考察有的论证了重大工程项目,如南水北调综合考察;有的带动了新兴学科发展,如冰川和沙漠考察;有的则在国民经济建设中起到了先行作用,如第一次新疆综合考察。

中国工程院院士、地理资源所研究员石玉麟和新疆的缘分,就是在20世纪50年代的第一次新疆综合考察中结下的。

“1957年,我从北京农业大学(现为中国农业大学)提前毕业,被分配到综考会,跟着中国科学院院士李连捷会战吐鲁番、探险罗布泊、露宿天山顶、跟踪塔里木河,走过新疆很多地方。”88岁的石玉麟回忆。

石玉麟至今仍记得,吐鲁番会战期间,他们每天顶着烈日考察,能看见真正的“火焰山”——红色的硝酸盐盐土在热空气折射下呈现一闪一闪的“火焰”。在天山考察时,遇到雨天,没有帐篷,就两人一组把随身携带的油布铺在地上当床,大衣当被,再盖一块油布挡雨,露宿山顶。一次行车途中,车辆翻倒,队员们被甩到路边,一只铁桶带着惯性擦过石玉麟脑际,稍有偏差便会头破血流……

他们冲破艰难险阻完成的这次考察形成了丰硕的成果。至今,在石玉麟的书柜里,仍放着1套共11册泛黄的专著,它们是13个专业的200余名科学家耗时4年为新疆建立的第一代科学资料。这次考察还提出建立粮食、棉花、甜菜、果品、畜牧五大生产基地的设想,推动中国科学院在新疆筹建科学研究机构——新疆水土生物资源综合研究所(中国科学院新疆生态与地理研究所前身之一),为新疆总体开发与社会经济发展战略提供了重要科学支撑。

“不入虎穴,焉得虎子。”竺可桢说。作为综考会“掌门人”,年过七旬的他和考察队成员一起踏遍祖国山河,作出许多重大的科学论断。例如,要充分发挥多学科联合作战的优势,从各个角度论证,把自然资源作为一个整体进行系统性研究;资源考察总方向应“远近结合”,既要有长远目标,同时也要为解决当前重要问题提供方案。

后来担任综考会主任的孙鸿烈说:“竺老的这些论断为中国自然资源研究事业的发展奠定了思想基础,至今仍是我们开展自然资源研究的重要指导思想。”

3激流勇进

20世纪六七十年代,中国综合考察事业在历史的湍流中跌宕起伏。

1972年,按照周恩来总理关于重视基础科学的指示精神,中国科学院激流勇进、勇挑重任,制定青藏高原综合科学考察规划,拉开了第一次青藏高原综合科学考察研究的序幕。

1973年5月,首支青藏高原综合科学考察队(以下简称青藏科考队)成立,开启了人类历史上第一次全面、系统的青藏高原科学考察。

“一开始,我们的目标是收集资料,填补空白,先对西藏做一个全面扫描。”当时担任青藏科考队副队长的孙鸿烈回忆道。

短短4年里,青藏科考队规模不断扩大,从最初22个专业70多人扩展到50多个专业400多人。队员们采用拉网式、滚地毯式科考方式,在120万平方公里的西藏大地上穿梭往返,沿雅鲁藏布江2000公里上溯下行,在喜马拉雅的崇山峻岭中攀援,东起横断山脉的昌都、西至羌塘高原的阿里、北上冈底斯—念青唐古拉,穿越整个藏北高原腹地。用孙鸿烈的话说,“像梳头发似的,把西藏的山山水水都‘梳’了一遍”。

“青藏科考是我一生中非常值得纪念的一段时间。考察队各专业的人整天在一起,经常讨论学术上的问题,使我吸收了许多知识,获益匪浅。”孙鸿烈说,他至今仍记得和植物学家吴征镒先生在西藏考察时,一起交流地层、土壤和植物的变化关系。

1979年,经过3年室内研究总结,青藏高原科学考察丛书第一批成果问世。“这套丛书共30部41册,2331万字,犹如一部西藏大自然百科全书。其中记录的昆虫种类数以千计,包括20多个新属400多个新种,首次发现的缺翅目昆虫填补了我国该目空白;记录了300个植物新物种,许多是西藏特有的……”今年92岁的孙鸿烈回顾当时的成果如数家珍。

这次科考成果获得了全国科学大会奖、国家自然科学奖一等奖。

在改革开放的时代巨幕下,1980年在北京召开的青藏高原科学讨论会吸引了来自17个国家的80多位国际学者参加,邓小平同志接见了与会科学家。这次会议成为当时我国举办的规模空前的国际科学讨论会,打开了青藏高原国际合作考察研究的新局面。

此后,综考会带领我国自然资源综合考察事业迈向新的高峰。从江西千烟洲红壤丘陵综合开发治理试验研究,到黄土高原地区优势资源开发,再到第二次新疆综合科学考察……一系列轰轰烈烈的综合考察研究全面展开。

对于青藏高原考察来说,从1981年到1990年,研究的重点转向东南部的横断山地区、北部的喀喇昆仑山-昆仑山地区、可可西里地区。前后近20年的考察,把青藏高原的山山水水几乎全部梳理了一遍,取得举世瞩目的成就。

此后,中国青藏高原研究步入一个新的历史时期,从区域研究转向与全球环境变化相关联的研究。21世纪以来,中国科学院成立青藏高原研究所,发起“第三极环境”国际计划,在2017年牵头开展第二次青藏高原综合科学考察研究,彰显了我国青藏高原研究在国际上的引领作用。

“毫无疑问,对青藏高原的基本情况,中国科学家是掌握得最详尽、最全面的,因为我们几十年来没有停止考察。”孙鸿烈说,中国一定能拿出世界瞩目的成果,在这个领域占据国际领先地位。

4开山立学

踏遍青山绿水,中国科学院的科学家们并不只是纯粹为了“摸家底”,而是背负着“任务”和“学科”双重责任,让祖国建设有自然根本可依,有科学根本可循。

早在20世纪50年代的综合科学考察中,中国科学院科学家就提出“以任务带学科”的思想。

“须知任务是能够带动学科的,它能帮助我们建立新的学科。”竺可桢曾指出,在制订考察计划时应以中心任务为出发点,对各学科提出要求,这有助于推动我国资源科学的发展。

这一思想已在我国波澜壮阔的综合科学考察实践中得到检验。

“今天,我国的资源科学已经从无到有,从最初的自然资源综合考察发展成为一门综合性学科体系。”地理资源所研究员封志明说。

他表示,早在2001年制定的《全国基础研究“十五”计划和2010年远景规划》中,就把资源环境科学列为一个独立的科学领域,包括资源科学与技术、环境科学与工程、资源与环境管理3个一级学科。2009年发布的《中华人民共和国国家标准学科分类与代码》又将“环境科学技术与资源科学技术”列为62个一级学科或学科群之一。目前,全国有上百所大学设有与资源科学密切相关的院系。

“对于发展资源科学,中国比世界其他国家,包括发达国家都要重视。”地理资源所研究员成升魁说,“这源于我国的国情,我国人口多、家底薄,所以要认识资源、开发资源、保护资源。”

成升魁表示,资源科学的核心和“总钥匙”是人与资源的关系。在持续数十年的综合考察中,中国科学院的科学家们对这一问题的持续关注推动了我国可持续发展的进程。

20世纪五六十年代,中国科学院老一辈科学家最早提出要“协调人与自然的关系”,发出中国可持续发展战略的先声。

1963年,竺可桢联合中国科学院内外24位科学家向中央上书:“开发利用自然资源,必须按客观规律办事。如果违反了它,就会事与愿违,使生产发展受到阻碍。”

1986年,石玉麟带队开展中国土地资源生产能力及人口承载量研究,提出中国最大人口承载量约16亿人的科学结论,在当时产生了广泛的社会影响。

1988年,时任中国科学院常务副院长的孙鸿烈提议建立标准化、规范化、制度化的中国生态系统研究网络(CERN),涵盖我国主要生态系统类型,为推动资源环境科学发展、解决中国资源和生态环境方面重大问题提供重要基础支撑。相关研究和示范项目在2012年获得国家科学技术进步奖一等奖。

20世纪90年代,综考会的老一辈科学家在资源综合考察基础上,根据国情,提出建立“节约型国民经济体系”等前瞻性、战略性科学建议。

“进入新世纪以来,我国自然资源考察和资源科学关注的问题发生变化,从资源考察利用的前端向消费利用的后端转移,从单独的资源或生态问题向与人文、消费等相结合的复杂问题转变,从国内区域研究为主向跨境研究转变。”成升魁说,“资源科学研究只有跟上国家发展的步伐,才能源源不断地为国家提供科学的建议。”

5山河为证

打开中国综合科学考察事业的恢宏画卷,一支支浩浩荡荡的科学考察队伍穿过风霜雨雪,跨越千山万水,精诚合作,砥砺前行。那些朴素的衣着、坚定的脚步、耀眼的成就,哪怕只是惊鸿一瞥,也令人印象深刻。

1976年,孙鸿烈在“青藏高原的高原”阿里地区考察时,早晨起来经常不洗脸、不刷牙。“水太冰了!即使是夏天,早晨打水的小河都结冰,每天早上要用棍子或石头把冰砸开个窟窿,才能把冰水舀出来。”在野外馒头冻住了,小铝壶里装的水也冻住了,大家只好就着唾液“斯斯文文”地啃压缩饼干。一条5厘米长、2厘米宽、半厘米厚的压缩饼干,都很难吃完,因为太干了。

孙鸿烈用“实在很可爱”形容首次参加青藏科考的队员们。他回忆说:“因为西藏野外考察的艰苦和高山反应的折磨,有的同志几年工作下来,头发都掉光了;有的同志牙齿都松动了,换成了假牙;还有的同志得了胃病,因为吃饭很不规律。即使在这样的情况下,每个队员都保持着乐观的、昂扬的斗志。”

野外考察栉风沐雨、风餐露宿是家常便饭。在20世纪80年代第二次新疆综合考察中,石玉麟担任队长。长期的野外生活让他患上了胆囊炎、胆结石等疾病,不得不住院手术,但他一出院就毅然再次出征。

“我常怀念那段快乐、艰险的考察生活,它陶冶了我们这代人乐观、自信、无畏的革命情操,磨炼并造就了我们敢于探索、勇于拼搏的科学精神。”白发苍苍的石玉麟说。

今天,在老一辈科学家曾经奋斗过的大地上,从第二次青藏高原综合科学考察到第三次新疆综合科学考察,新时代的中国科学院人接过拼搏的接力棒,书写着新的答卷。

在第二次青藏高原综合科学考察中,科考队员们在一次科考“摸家底”的基础上,更多关注于“变化”,发现了许多动植物新种和超大型稀有金属矿产资源,认为高原人类活动强度低,生态整体向好,但“水塔”失衡,冰崩、冰湖溃决等灾害风险增加,用科学数据说明青藏高原这片“世界上最后一方净土”需要更好的守护。

在2021年启动的第三次新疆综合科学考察中,中国科学院新疆分院与地理资源所都是主要参与方。科考队员们踏遍新疆的冰川、荒漠、河流、高山,面向资源、环境、生态本底变化,聚焦支撑经济社会发展的资源、生态承载能力,探寻高质量发展之路。

“我们将把前两次科考数据和第三次科考数据融为一体,查清新疆自然生态环境近30年来的变化,为新疆未来30年发展规划提供科学依据。”此次综合考察工作组副组长、中国科学院新疆分院分党组书记陈曦说。

孙鸿烈表示:“70多年的中国综合考察实践证明,综合考察必须是多学科的考察和研究。只有通过跨越学科的综合分析、论证,才能发现区域发展中面临的问题,才能保护好、发展好一个区域。”

他期望,新时代的青年科学家秉承科考传统和精神,深入实际,重视野外调查,梳理山河,把论文写在祖国的大地上。

2024-09-18

2024-09-18

1198

1198